半導体とは現状の定義では電気を通す「導体」と電気を通さない「絶縁体」の中間の性質を持つ物質の事を指し、

あくまで部品などの一部に使われる材質を示すため具体的にどれが半導体なのかをイメージするのが難しいです。

本記事ではもっとイメージをしやすくするためにスマホにどのように使用されているかを解説していきます。

半導体は私たちの生活でどのように使われている?

半導体といっても普段の生活でどれが半導体なのかは分かりづらい。

CPUやGPU、メモリなどAIの発展により半導体のキーワードが浮上してきたが

具体的にPCのどこに使われているのかが全く分からずイメージがつきにくかった。

そこで今回はPCやスマホ、のどこに半導体が使われているのかを

初心者の方でも理解しやすいように解説していく。

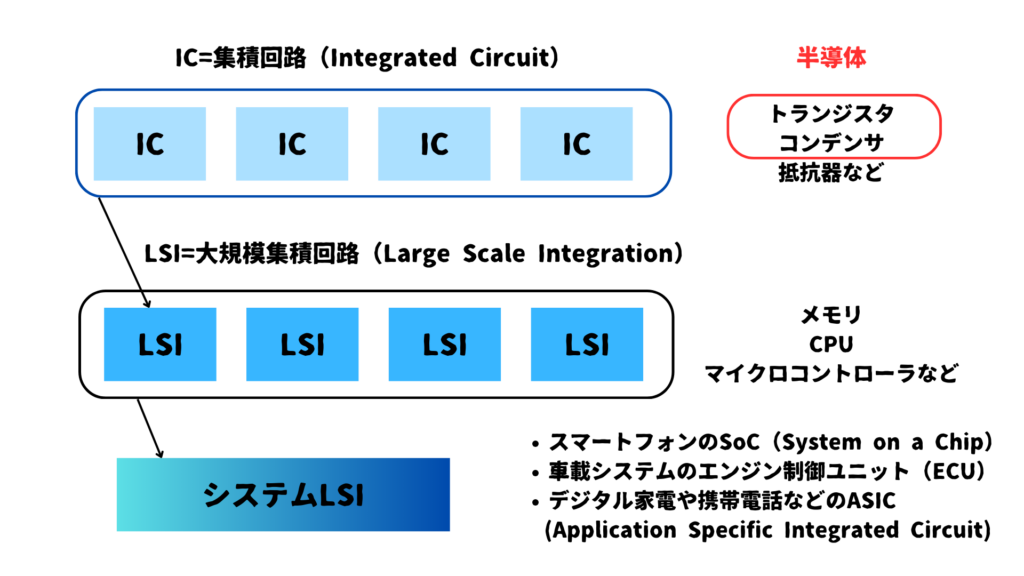

まず最初に全体像を理解するために下記の図をまずは見たほうがわかりやすいです。

<用語解説>

IC(集積回路)・・・シリコンなどの半導体材料の基板上に、トランジスタ、ダイオード、抵抗、コンデンサといった多数の電子部品を高密度に集積したもの。ICの内部は半導体材料でできている。

LSI(大規模集積回路)・・・ICの中でも特に多数の素子を集積したもの。LSIもICの一種であり、その主要な材料は半導体である。

システムLSI・・・CPU、メモリ、周辺回路など、複数の機能を持つLSIを一つのチップに集積し、システムとして機能するように設計されたもの。

右上のIC(集積回路(Integrated Circuit))の中に半導体が使用されているというイメージになる。

このようにIC(集積回路(Integrated Circuit))が集まってLSIになり、

LSI(大規模集積回路(Large Scale Integration))が数千個集まったものをシステムLSIという。

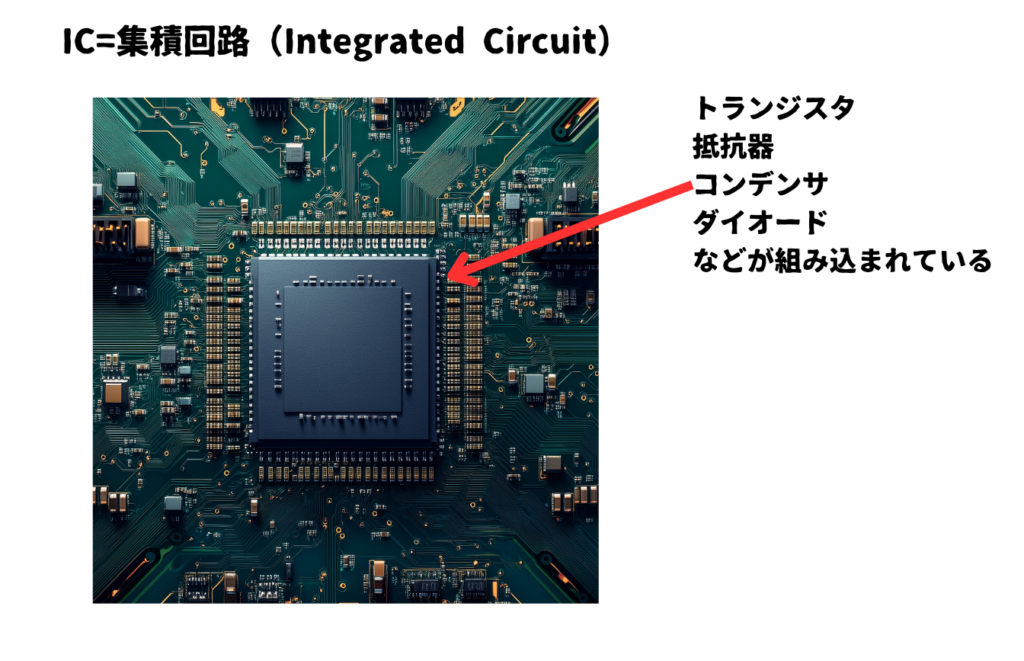

IC(集積回路(Integrated Circuit))とは?

ここからICというのが何でできているかを理解するのが重要になる。

それを解説するのが下の図

聞き馴染みがあるかもしれないがトランジスタ、抵抗、コンデンサなどが

この黒いボックスの中に電子回路でつなぎ合わされてさまざまな機能を用途に応じて製造されている。

例えるならICは1つの都市のようになっていて

電気の流れを制御するトランジスタという交通整理をする役割の部品や、

電気を一時的に蓄えるコンデンサというダムのような役割の部品、

電気の流れを制限する抵抗という道路の幅を狭めるような役割の部品、

一方向にしか電気を流さないダイオードという一方通行の道路のような役割の部品などが、

複雑に配置され、相互に連携して動作しています。

そしてこの黒いICをたくさん集めたものがLSI(大規模集積回路)となる。

PCでいうとメモリ、CPU、GPUといった個々の機能を持つチップにあたる。

メモリ (RAM: Random Access Memory, ROM: Read Only Memoryなど):

データを記憶するためのLSIです。

また、メモリの中でもDRAMやSRAMといった種類のRAMや、BIOSなどを格納するROMなどもLSIです。

CPU (Central Processing Unit):

PCの演算処理の中心となる非常に複雑なLSIです。

数多くのトランジスタを集積していて、プログラムの実行やデータの処理を行います。

GPU (Graphics Processing Unit):

画像処理に特化したLSIです。並列処理能力が高く、3Dグラフィックスの描画や近年ではAIの計算などにも利用されます。CPUとは異なるアーキテクチャを持つLSIです。

これらは最終的にPCの一部として利用されるので私たちの私生活では見え無くなってしまします。

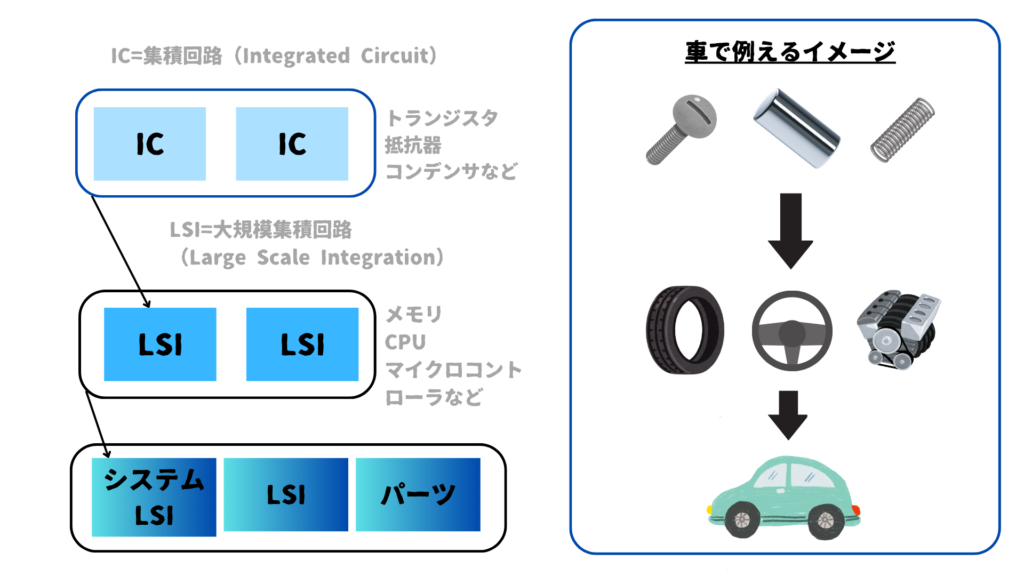

ここでメモリやCPU、GPUがイメージしやすいように例えると

車でいうとタイヤ、ハンドル、エンジンなどにあたる存在と言えます。

走るための一要素になるからそれらを組み合わせて

最終的に私たちの生活に届く時にはスマホやタブレット、エアコン、電子レンジ、テレビなどに組み込まれて届くんだ。

スマホにはどのように使われているのか

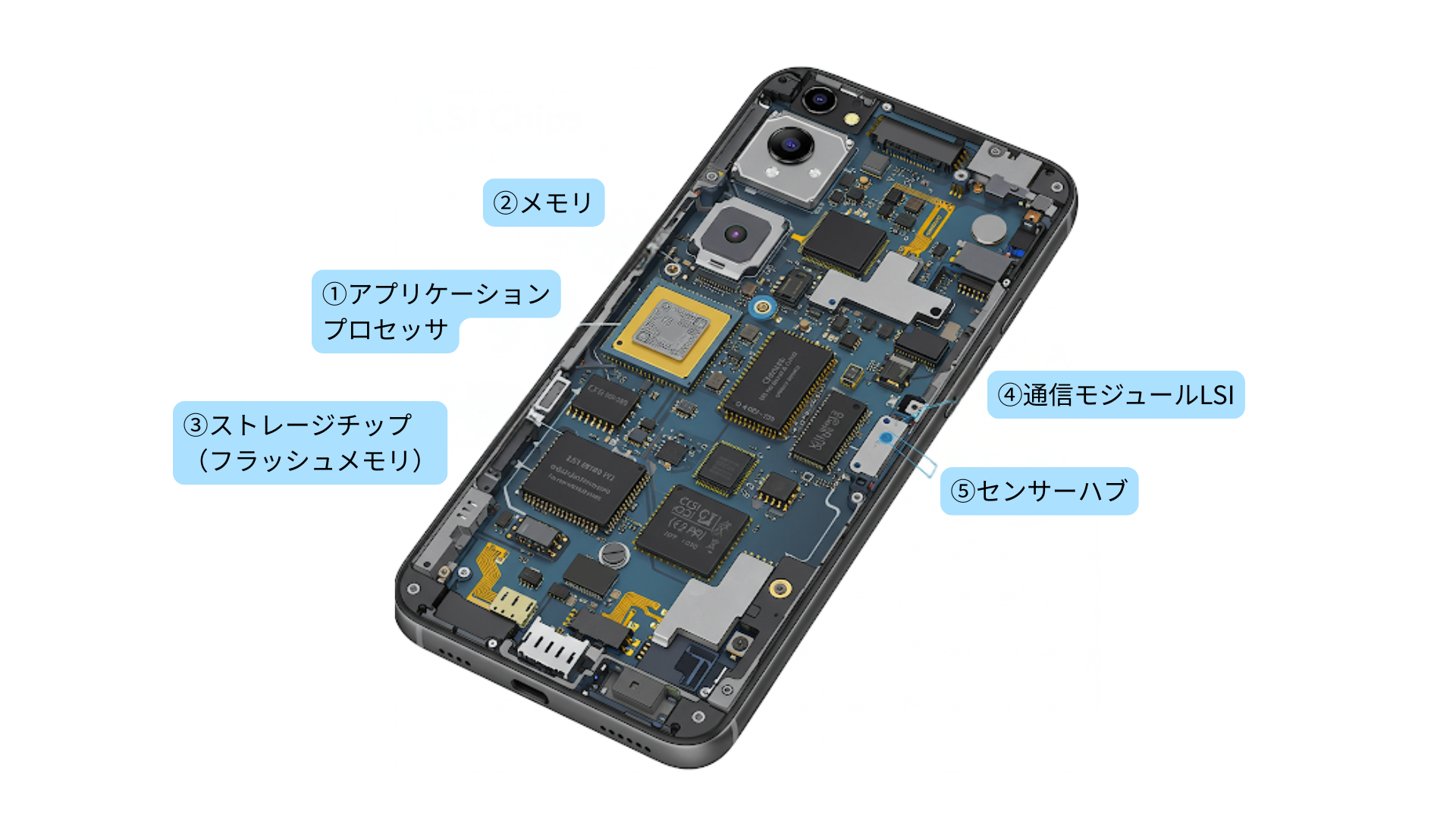

普段手にしているスマートフォン。その中がどうなっているか、見たことがありますか?

今回は、スマホの「背面カバーを外した状態」を図で見ながら、その中に詰まった半導体や電子部品たちをわかりやすく解説していきます。

🧠①アプリケーションプロセッサ(SoC)

「アプリケーションプロセッサ」はSystem-on-a-Chip(SoC)と呼ばれ、CPU・GPU・メモリコントローラ・画像処理ユニット・AI処理ユニットなどがすべて一体化された超高性能なチップ。

言わばスマホの「頭脳」であり、全体のパフォーマンスを左右する中心的存在です。

💾 ②メモリチップ(RAM)

「メモリチップ」はRAM(ランダムアクセスメモリ)です。アプリを開いたり、ゲームをしたりするときの一時的なデータ保存を担っています。これもLSIのひとつです。

📂 ③ストレージチップ(フラッシュメモリ)

「ストレージチップ」は、おそらくストレージ用のLSI。写真、動画、アプリなど、スマホに保存されるデータはここに格納されます。

📡 ④通信モジュールLSI

Wi-Fi・Bluetooth・モバイル通信(4G/5G)などを行うための無線通信モジュールです。

🎯 ⑤センサーハブ(Sensor Hub)

「Sensor Hubs Sensor Hoogey」と記されたチップは、加速度・ジャイロ・近接・環境光などの各センサーの情報を集めて処理するセンサーハブです。

このセンサーハブがあることで、メインプロセッサの負荷が軽減され、スマホの動作がスムーズになる仕組みです。

■ スマホの外枠 = 筐体(きょうたい)

まず最初に目に入るのは、図の一番外側にある黒い枠。これはスマートフォンの“筐体”、つまりケース部分です。この状態では背面カバーが外れており、中の基板やチップ類が見えるようになっています。

■ 緑色の板 = 基板(プリント基板:PCB)

中央にある緑色の板。これが「プリント基板(PCB)」と呼ばれるもので、スマートフォンの心臓部ともいえる重要な部分です。

ここに各種のIC(集積回路)がギッシリと実装されていて、まさに電子回路が広がっています。

まとめ

ここまで見てきたように、スマートフォンは数えきれないほどの電子部品とLSIによって構成されています。

特にSoC(アプリケーションプロセッサ)は、複数の頭脳が詰まった超多機能なチップで、スマホの「性能」を決定づける重要な存在。そのため重要部品としてよく名前が出てくるのです。

LSIはまるで、それぞれが専門部署を持つ小さな会社のように、処理・通信・記憶・制御といった役割を分担しながら、私たちの操作に応えてくれます。

皆さんの私生活に半導体がどのように使われているか少しでもイメージしやすくなれば嬉しいです。

コメント